第1章 热力学第一定律单元测验

1.

某理想气体绝热系统在接受了环境所做的功之后,其温度

一定升高

一定降低

一定不变

不一定改变

H2(g)和Cl2(g)在绝热刚性容器中生成HCl(g),则状态函数改变值为零的是

公式 dU = (Cp-nR) dT可用于下列哪个过程的计算?

实际气体定压可逆冷却

液体定容搅拌升温

理想气体可逆绝热膨胀

量热弹中的燃烧过程

下列公式中只适用于理想气体的是

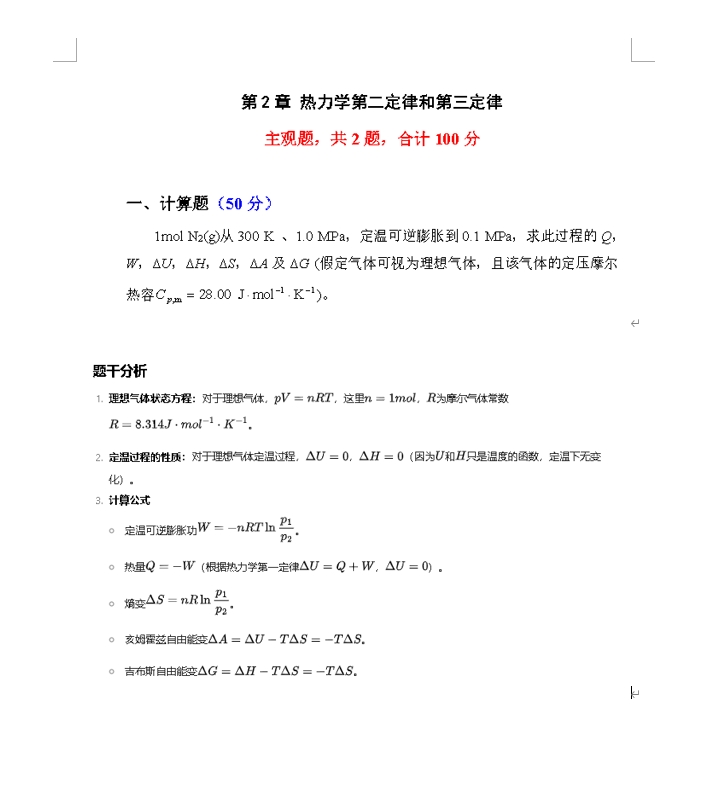

第2章 热力学课后作业

第3-5章 溶液,化学平衡,相平衡单元测验

1.

已知100oC时,纯液体A的饱和蒸气压为3 kPa, 纯液体B的饱和蒸气压为66.7 kPa。在该温度下,A和B能形成理想液态混合物。当液态混合物中A的摩尔分数为0.5时,与其平衡的蒸气中A的摩尔分数是

1

0.75

0.667

0.5

冬天在结冰的道路上撒盐可以防滑,这是利用了稀溶液的哪个性质

溶剂饱和蒸气压下降

溶剂凝固点降低

溶液沸点升高

稀溶液具有渗透压

298 K时,已知H2(g)和O2(g) 在水中的亨利系数分别为kx,1 = 7.12×109 Pa、kx,2 = 4.40×109 Pa。在相同的温度和压强下,两者在水中的饱和溶解量用摩尔分数(分别为x1、x2)表示,则有

x1 > x2

x1 = x2

x1< x2

无法比较

两组分理想液态混合物的蒸气总压

与溶液的组成无关

介于两纯组分的蒸气压之间

大于任一纯组分的蒸气压

小于任一纯组分的蒸气压

在常温下,NH4HCO3 (s)可发生分解反应:

NH4HCO3 (s) = NH3 (g) + H2O (g) + CO2 (g)

现把1 kg和10 kg NH4HCO3(s)分别装入两个预先抽空的很小的密闭容器A和B中,在一定温度下经平衡后,则

两容器中的压强相等

A内的压强大于B内的压强

B内的压强大于A内的压强

须经实际测定后才能判定哪个容器内的压强大

逆向进行

正向进行

平衡

不定

温度升高时,固体氧化物的分解压力(分解反应是吸热反应)将

降低

恒定

增大

无法确定

1/6.443

(1/6.443)2

(6.443)1/2

1/(6.443)1/2

A、B两组分的气液平衡T–x图上,有一最低恒沸点,恒沸物组成为xB= 0.3。现有一组成为xB = 0.5的A、B液体混合物,将其精馏可得到

纯A和恒沸混合物

纯B和恒沸混合物

恒沸混合物

纯A和纯B

第6章 界面化学单元测验

1.

液体表面张力的方向总是与液面垂直。

液体的表面张力一般随着压强的升高而增加。

表面活性物质在界面层的浓度大于它在溶液本体的浓度。

兰缪尔吸附定温式适用于化学吸附,BET吸附定温式适用于物理吸附。

今有四种物质:①金属铜,②NaCl,③H2O(s),④C6H6(1)。这四种物质的表面张力由小到大的排列顺序是

④<③<②<①

①<②<③<④

④<③<①<②

附加压强产生的原因是

由于存在表面

由于在表面上存在表面张力

由于表面张力及弯曲液面的存在

难于确定

将一支洁净的玻璃毛细管插入水中,管内水面上升5 cm。若在液柱高出水面3 cm处将毛细管折断,这时毛细管上端呈现

水从上端溢出

水面呈凸液面

水面呈凹形弯月面

水面呈水平面

多孔硅胶有强烈的吸水性能,硅胶吸水后其表面吉布斯自由能将

升高

降低

不变

无法比较

同一种固体的大块颗粒和粉状颗粒,比较溶解度

大块颗粒的大

粉状颗粒的大

一样大

无法比较

水不能润湿荷叶表面,接触角大于90o。当水中加入皂素后,水在荷叶表面的接触角将

变大

变小

不变

无法判断

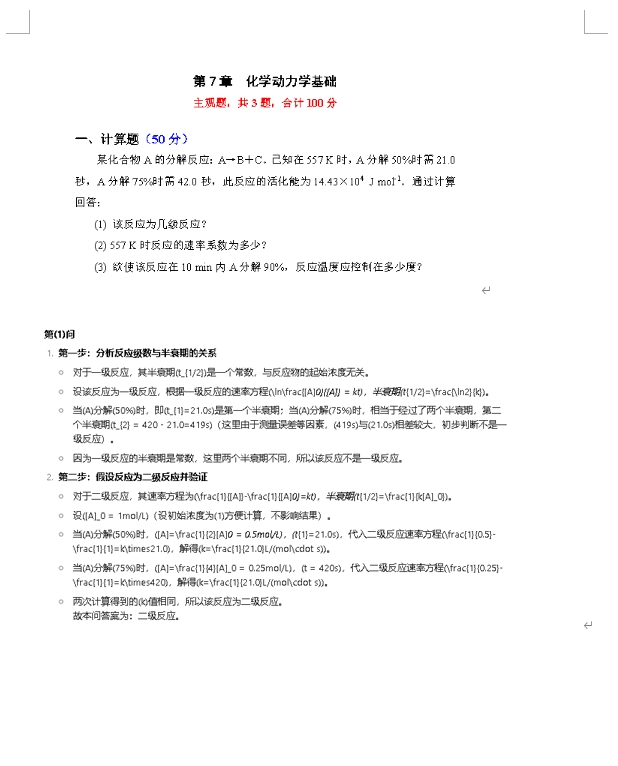

第7章 化学动力学课后作业

第8章 电化学单元测验

1.

0.184 V

-0.184 V

0.153 V

0.352V

a1>a2

a1=a2

a1<a2

a1和a2可取任意值

电池在定温、定压及可逆情况下放电,其与环境间的热交换为

一定为零

在下列电池中,其电池的电动势与氯离子的活度a(Cl–)无关的是

Zn(s)︱ZnCl2(aq)︱Cl2(p)︱Pt

Zn(s)︱ZnCl2(aq)︱KCl(aq)︱AgCl(s)︱Ag(s)

Pt︱H2(p1)︱HCl(aq)︱Cl2(p2)︱Pt

Ag(s)︱AgCl(s)︱KCl(aq)︱Cl2(p)︱Pt

标准氢电极是指

Pt︱H2[p(H2)=100 kPa]︱OH–(a=1)

Pt︱H2[p(H2)=100 kPa]︱H+(a=10-7)

Pt︱H2[p(H2)=100 kPa]︱H+(a=1)

Pt︱H2[p(H2)=100 kPa]︱OH–(a=10-7)

通过电动势的测定,可以求得难溶盐的活度积。欲求AgCl的活度积,则应设计的原电池为

电解时,在阳极上首先发生氧化反应而放电的是

标准还原电极电势最小者

标准还原电极电势最大者

考虑极化后的不可逆还原电极电势最小者

考虑极化后的不可逆还原电极电势最大者

①;③;

②;③;

①;④

②;④

Ag→Ni→Ag上逸出H2

Ni→Ag→Ni 上逸出H2

Ag→Ni→Ni逸出H2

暂无评论内容